|

雲洞庵(南魚沼市)概要: 金城山雲洞庵は新潟県南魚沼市雲洞に境内を構えてる曹洞宗の寺院です。 雲洞庵の創建は奈良時代の養老元年(717)、藤原房前が母親(先妣尼=蘇我娼子)の菩提を弔うため、先妣尼縁の当地に薬師如来安置し雲洞寺と号したのが始まりと伝えられています。その際、雲洞寺の境内背後に聳える山が朝日で金色に輝くのを見て金城山(標高:1369m)と名付け、山号の由来となっています。藤原房前は実質的な家祖である藤原不比等の2男として生れ藤原北家開祖となった人物で、兄弟である藤原武智麻呂(藤原南家開祖)、藤原宇合(藤原式家開祖)、藤原麻呂(藤原京家開祖)と共に朝廷の主要な役職を独占し藤原四子政権を確立しました。先妣尼(蘇我娼子)はこの地で湧き出る霊泉を用い多くの人々を救い草庵を設けたとされ、藤原家の荘園という事もあり代々藤原家の庇護の下、真言律宗の尼僧院として寺運が隆盛し日本一の庵寺、越後一の寺と呼ばれました。 雲洞庵の創建は奈良時代の養老元年(717)、藤原房前が母親(先妣尼=蘇我娼子)の菩提を弔うため、先妣尼縁の当地に薬師如来安置し雲洞寺と号したのが始まりと伝えられています。その際、雲洞寺の境内背後に聳える山が朝日で金色に輝くのを見て金城山(標高:1369m)と名付け、山号の由来となっています。藤原房前は実質的な家祖である藤原不比等の2男として生れ藤原北家開祖となった人物で、兄弟である藤原武智麻呂(藤原南家開祖)、藤原宇合(藤原式家開祖)、藤原麻呂(藤原京家開祖)と共に朝廷の主要な役職を独占し藤原四子政権を確立しました。先妣尼(蘇我娼子)はこの地で湧き出る霊泉を用い多くの人々を救い草庵を設けたとされ、藤原家の荘園という事もあり代々藤原家の庇護の下、真言律宗の尼僧院として寺運が隆盛し日本一の庵寺、越後一の寺と呼ばれました。

【 関東管領家上杉家と雲洞庵 】−その後、雲洞寺は一時衰退しますが、応永20年(1420)に当時の関東管領だった上杉憲実が藤原氏の後裔だった事から、村上耕雲寺(新潟県村上市)の住職傑堂能勝禅師(楠正成の孫:楠正勝)の法嗣、顕窓慶字を招いて律宗から曹洞宗の寺として中興開山し、寺号を先妣尼が設けた草庵に因み寺号を「雲洞庵」に改め、関東管領上杉家の菩提寺として庇護しました。上杉憲実は越後守護職の上杉房方の3男として越後で生まれ、伊豆国清寺(静岡県伊豆の国市:関東十刹の一つで臨済宗円覚寺派の寺院)に隠居後は法名である「雲洞庵長棟高岩」を名乗り当庵との繋がりが窺えます。

又、越後の国人領主からも帰依を受け、越後琵琶島城(枇杷島城)の城主で上杉謙信(関東管領、越後国守護、春日山城の城主)の家臣だった宇佐美定満は謙信と敵対する長尾政景(又は長尾義景)を謀殺しようとして野尻池で共に溺死、遺体は鎧櫃で雲洞庵に運ばれ埋葬されたと云われ、境内には墓碑が建立され、現在でも鎧櫃が残されています。

雲洞寺が境内を構えている上田庄は南北朝時代以降、関東管領上杉家の領地だったものの、実際の管理は関東管領上杉家の被官である尻高氏、発智氏、今泉氏などが行い、特に尻高氏が中心的な役割を持ったと思われます。大木六の龍泉院に伝わる由緒によると寛政4年(1463)に尻高実綱が当地に遷った際、父親である新三郎の菩提を弔う為に雲洞庵の別院として開創したとある為、関係性が窺えます。永正の乱で関東管領上杉家が衰退すると尻高氏も後ろ盾を失い、上田長尾家が台頭するようになっています。

【 雲洞庵住職:北高全祝 】−戦国時代に入ると十世北高全祝が禅の師として上杉謙信や武田信玄(甲斐国守護)に帰依され、 特に武田信玄は信濃佐久地方を手中にすると北高全祝を領内に招き信州岩村田の龍雲寺(長野県佐久市)の住職とし、領内曹洞宗寺院の僧録所の格式を与えています(龍雲寺の境内は武田信玄の火葬地とも云われ信玄の墓碑が建立されています)。又、北高全祝は川中島の戦いの前に上杉謙信に向けて「生中に生あらず、死中に生あり」の言葉を送り、それに対し謙信は「死なんと戦えば生き、生きんと戦えば必ず死するものなり」と壁書したとされ、武田信玄が今川家と対立し太平洋側の塩止めされた際には、日本海側に面した謙信に、武田領に塩を送るように進言したとも云われています。 特に武田信玄は信濃佐久地方を手中にすると北高全祝を領内に招き信州岩村田の龍雲寺(長野県佐久市)の住職とし、領内曹洞宗寺院の僧録所の格式を与えています(龍雲寺の境内は武田信玄の火葬地とも云われ信玄の墓碑が建立されています)。又、北高全祝は川中島の戦いの前に上杉謙信に向けて「生中に生あらず、死中に生あり」の言葉を送り、それに対し謙信は「死なんと戦えば生き、生きんと戦えば必ず死するものなり」と壁書したとされ、武田信玄が今川家と対立し太平洋側の塩止めされた際には、日本海側に面した謙信に、武田領に塩を送るように進言したとも云われています。

北高全祝については妖怪「火車」の伝説が残され、伝承によると天正2年(1574)に檀家の葬式を終えると、急に黒雲がたちこめ、火車が死人を天に引き上げようとした為、北高全祝は死人の足にしがみつき一緒に天に上がり、火車を退治して再び地上に戻ったと伝えられています。雲洞庵に残されている血痕の付いた「火車落の袈裟」は北高全祝が火車を退治した際に見に着けていたものとされます(ただし、天正2年:1574年時点で北高全祝は武田信玄に招かれ信州岩村田の龍雲寺の住職に就任していた為、当庵に滞在していた可能性は極めて低いとされます)。

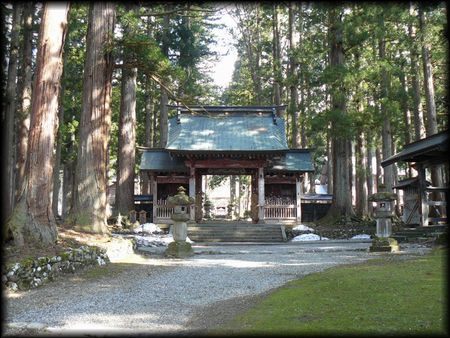

雲洞庵:上空画像

【 上杉謙信と雲洞庵 】−上杉謙信が当庵を庇護したのは、永禄4年(1561)に上杉憲政から山内上杉家の家督と関東管領職を相続した事が大きな要因で、上杉家の名跡を継いだ事で関東管領上杉家の菩提寺を庇護する責務があり、さらに、地勢的にも境内の近くには上杉家の居城である春日山城(新潟県上越市)から三国街道を経由して上州沼田(現在の群馬県沼田市)方面に抜ける清水街道が通過する事から、関東地方に軍事行動する際には重要視されました(分岐点となった六日市宿は交通の要衝として発展した)。開山堂には上杉謙信の位牌が安置されている事からも関係が篤かった事が窺えます

【 上田長尾家と雲洞庵 】−雲洞庵は歴代領主である板戸城(国指定史跡) の城主上田長尾家からも帰依を受け、十三世通天存達和尚は当時の城主長尾政景の兄にあたる人物で、政景の嫡男である喜平次(後の上杉景勝)と上田長尾家に従った樋口兼豊の長男である与六(後の直江兼続)に学問を教えた事でも知られています。寺宝として武田信玄や武田勝頼の書簡や上杉謙信、上杉景勝の書簡、直江兼続が発布した禁制などが残されている事からも武田家や上杉家と関係が深かった事が窺えます。 の城主上田長尾家からも帰依を受け、十三世通天存達和尚は当時の城主長尾政景の兄にあたる人物で、政景の嫡男である喜平次(後の上杉景勝)と上田長尾家に従った樋口兼豊の長男である与六(後の直江兼続)に学問を教えた事でも知られています。寺宝として武田信玄や武田勝頼の書簡や上杉謙信、上杉景勝の書簡、直江兼続が発布した禁制などが残されている事からも武田家や上杉家と関係が深かった事が窺えます。

慶長3年(1598)に上杉景勝が会津(福島県会津若松市)に移封になると、庇護者を失い衰微したものの、その後随時諸堂が整備され、末寺27カ寺を擁する大寺院として、村上耕雲寺、種月寺(新潟県新潟市)、慈光寺(新潟県五泉市)と共に越後四ケ道場の1つに数えられました。

【 雲洞庵の土踏んだか 】−「雲洞庵の土踏んだか」の由来については、案内板によると「 永享元年(西暦1429年)関東管領家より10万石の格式をいただき、赤門を建立、本堂までの石畳の下に法華経を一石一字づつ刻み敷きつめたことから、昔1年に1度赤門が開かれた時お参りすると御利益があると云われ善男善女が有難さに随喜して言い合ったのだと云われている。」とあります。

境内には歴史的建築物が多く、特に雲洞庵本堂は正徳3年(1713)に建てられたもので木造平屋建て、入母屋、銅板葺、平入、桁行26.97m、梁間19.22m、外壁は真壁造り白漆喰仕上げ、腰壁板張り、開口部は花頭窓、正面中央には「雲洞護国禅庵」の扁額、棟梁は小黒甚内、小幡与兵衛の両名、江戸時代中期の曹洞宗本堂建築の遺構として貴重なことから昭和61年(1986)に新潟県指定有形文化財に指定されています。

魚沼三十三観音霊場第15番札所(札所本尊:千手観音)。上田三十三観音霊場第1番・第2番・第11番札所(札所本尊:千手観音・乳母観音・百体観音)。名刹巡礼 古寺100選。山号:金城山。庵号:雲洞庵。宗派:曹洞宗。本尊:釈迦牟尼仏。

南魚沼市:神社・仏閣・再生リスト

|