|

���v���i�����s�j�T�v�F�@���v���͐V���������s�t�J�ɋ������\���Ă���^���@�L�R�h�����@�ł��B���v���̑n���͓ޗǎ���̗{�V�Q�N�i�V�P�W�j�ɖ��m�Ƃ��Ēm��ꂽ�s���F���S�������������n��K�ꂽ�ہA��n��葐����݂����̂��n�܂�Ƃ���܂��B���̍ہA�꓁�O��̗앧�i���݂̖{���ł����t�@�����͒����̎�@�Ȃǂ��畽�����㒆���������ɐ��삳�ꂽ�Ɛ��肳��Ă��܂��B���a�Q�V�N�ɐV�����w�蕶�����Ɏw��B���A���݂͎O�����̌`�����Ƃ�A�e���ł��������F���A������F���͋��ɍ]�ˎ���ɐ��삳��܂����B�j�荞�݈��u�����Ɠ`�����Ă��܂��B

�哯�Q�N�i�W�O�V�j�ɂ͎��Ԏl�ʂ̖{������������A���쌳�N�i�X�O�P�j�ɂ͎��o��t�~�m�̖@��~�O�������̓��F�����������������A�Ő����ɂ͂P�W�V��i����厛�Ƃ��Ď��^���������܂����B

���q����ɂ͑\��Z��̖����[�ۂ�������K�ꗈ�Z�����Ƃ��ꋫ���ɂ͌�[�ہi�]��T�t�V�j�̂��̂Ɠ`����肪���蒷���s�w��j�ՂɎw�肳��Ă��܂��B�퍑����ɂ��t���R���̏��㐙���M���A�˂��F�菊�Ƃ��Đ폟�F����s�����Ƃ��ꍑ��Ɏw�肳��Ă���㐙�ƕ����i�đ�s���L�j�̒��ɂ́u���v���[�㐙���M����v�����邱�Ƃ���W�����M���܂��B

�]�ˎ���ɓ���Ɨ��ˎ�ɔ삳�ꊰ�i���N�i�P�U�Q�S�j���������i�˒��F�������j�̔ˎ�q�쒉�����ċ��A�����Q�N�i�P�V�P�Q�j�ɎR�Ύ��̗ޏĂœ��F���Ď���̋��ی��N�i�P�V�P�U�j�ɒ����ˎ�q�쒉�C���^�����ɒ���̔�̂��Ɠ��F���Č�����܂����B

���̌�����R�ЊQ�ɔY�܂���A�����̕������������܂������A���Ȃ������̎�������L���A���ꉮ�A�����A�O�Ԉ�ˁA���r�P�w��̐m����i�Ό��@���c����̋����͎m�����F�t�J�̐m���l���u�j�Ȃǂ��Â̎��`���Ă��܂��B�z���t�����U�ԎD���B�z�㔪�\�����������U�R�ԎD���i��r�́F�z��H���@�Ղ��Ƃ炷�@����t�́@�ڗ��̌����@���������j�B�R���F�㉤�R�B�@�h�F�^���@�L�R�h�B�{���F��t�ڗ����@�����i�z��O���t�j�B

���v���̕�����

�E ��t�@�������|��������|����77�p�A�j�ށA��ؑ��|�V�����w�蕶����

�E �ؑ��l�V�������i�����V�E�����V�j-���q�A�w�ށA��ؑ�-�V�����w�蕶����

�E ��t�\��_�������i�P�Q��j�|���������|�w�ށA��ؑ�-�V�����w�蕶����

�E �����͎m����-�������N�A����3m�]�A�w�ށA��ؑ�-�V�����w�蕶����

�E �ؑ��l�V�������i�����V�E�L�ړV�j-���q�A�w�ށA��ؑ�-�����s�w�蕶����

�E ���v���m����|���\�P�S�N�|���ꉮ�A�����A�O�Ԉ�ˁ|�����s�w�蕶����

�E �]��T�t�V�i�]��Z��̖���j�̕�|�����s�w��j��

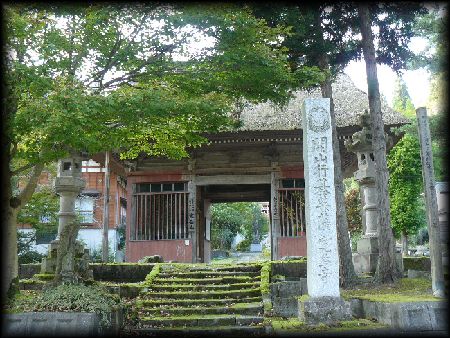

���v���F���摜

�����s�F�_�ЁE���t�E�Đ����X�g

���r����ȒP�ɐ�����������

�y �Q�l�F������ �z

�E ���n�ē���-�O��������ψ���

�E ���n�ē���-�����s����ψ���

�E ���n�ē��i�ēॗ��j�j-�㉤�R���v��

�E �z�㔪�\���J����� �H�̗�-������� �V�����Ǝ�

|

|