|

大栄寺(新潟市)概要: 隆明山大栄寺は新潟県新潟市江南区沢海3丁目に境内を構えている曹洞宗の寺院です。大栄寺の創建は天文4年(1535)、伊藤祐郷が草庵を設けて観世音菩薩を安置したのが始まりとされます。

当初は満光院と称し、領主である吉田刑部小輔の菩提寺として庇護され寺運も隆盛していました。天正15年(1587)、御館の乱の恩賞を巡り上杉景勝と新発田重家が対立し新発田城は落城、新発田側に付いていたと思われる吉田家も没落し、庇護者を失い満光院も衰微します。

慶長元年(1597)、見哲和尚(雲洞庵の僧侶)により雲洞庵(越後四ケ道場)の末寺として再興され寺号も得船寺と改められましたが、慶長5年(1600)の関ヶ原の戦いの際には会津に移封になっていた上杉景勝が越後の旧臣達を扇動して起こった「上杉遺民一揆」の兵火により多くの堂宇、記録、寺宝などが焼失し再び衰微しました。

寛永8年(1691)、伊藤左五右ェ門が笑山全悦禅師(臨沢山観音寺11世)を招いて中興開山、その際、得船寺の他、周辺にあった満光寺、極楽寺を合併し寺号も大栄寺に改称、観音寺の末寺となりました。以後、北越研修道場として寺運が隆盛し境内には様々堂宇が整備され数多くの名僧が輩出されました。

沢海藩の藩主溝口家の菩提寺にもなり、寺領100石が寄進され境内には沢海藩2代藩主溝口政勝と3代藩主溝口政良、政良の嫡子政武の墓碑(五輪塔)が建立されています(初代藩主溝口善勝の菩提寺は東京都港区愛宕にある青松寺。4代藩主溝口政親の菩提寺は滋賀県甲賀市水口町水口森の蓮華寺)。溝口家が事実上の改易となり沢海藩が廃藩になると、旗本小浜家が6千石で配され大栄寺を菩提寺としています。

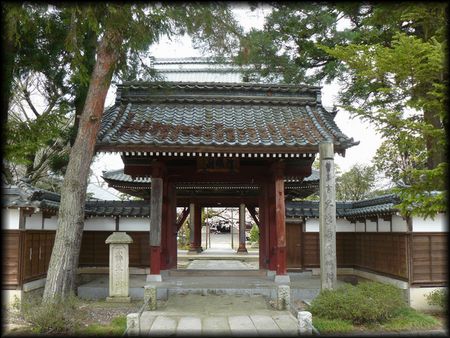

大栄寺総門は切妻、桟瓦葺き、一間一戸、四脚門、木部朱塗り。山門は入母屋、桟瓦葺き、三間三戸、八脚二重楼門、上層部の外壁は真壁造白漆喰仕上げ、花頭窓、高欄付き、主要木部朱塗り、山門に接続してる左右回廊が諸堂を繋ぎ曹洞宗の寺院らしい伽藍となっています。蒲原三十三観音霊場第12番札所(札所本尊:聖観世音菩薩・御詠歌:みなかみはつきせにわたるあがのかは 沢海のきしへかよふまつかぜ)。山号:隆明山。宗派:曹洞宗。本尊:聖観世音。

新潟市:神社・仏閣・再生リスト

大栄寺:上空画像

【 参考:サイト 】

・ 公式ホームページ

【 参考:文献等 】

・ 現地案内板-横越町

|

|